今、日本中で保護者の病気や虐待などの様々な理由から

家庭で暮らすことのできないこどもたちがたくさんいます。

千葉県だけでも約1100人(令和4年度)の

こどもたちが家庭で生活できない状況です。

そんなこどもたちを保護者に代わって、一時的にまたは継続的に家庭的な雰囲気の中で、

愛情深く育ててくださる方を里親といいます。

里親による養育は児童福祉法に基づいて行われています。

<法第 6条の4(抜粋)>

この法律で、里親とは、養育里親及び内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものその他のこれに類する者として内閣府令で定めるもののうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。

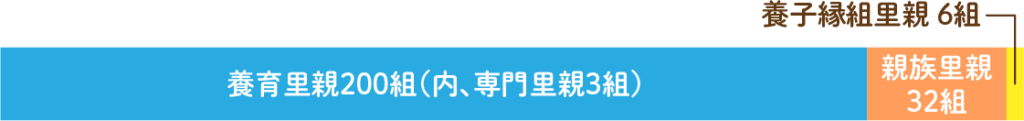

里親には、養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親の4つの種類があります。

養育里親

要保護児童(保護者がいない又は保護者に監護させることが適当でないなど、保護することが必要なこども)を、一定期間、養育する里親。

専門里親

要保護児童の内、保護者からの虐待等により心身に影響を受けた要保護児童、非行等の問題がある要保護児童、身体・知的・精神に障がいがある要保護児童等を養育する里親。

養子縁組里親

要保護児童と養子縁組することを前提として、養育する里親。

親族里親

保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となり養育ができなくなった要保護児童を民法に定める扶養義務者(※)等が保護者に代わって養育する里親。

※扶養義務者…直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が扶養義務を負わせた3親等以内の親族

里親への委託状況

(令和5年3月31日時点)

千葉県では、こどもを実際に預かっている里親の内、養育里親が8割以上を占めています。

また、約6割が委託期間3年未満の短期間の養育となっています。

なるべく多くのこどもが家庭的な環境で生活するためには、愛情を持って育ててくれる里親と、周囲の皆さんの理解が必要です。

里親になるのに特別な資格や子育ての経験は必須ではありません。

要件を満たし、制度やこどもの養育について理解・熱意・愛情がある方をお待ちしております。

一時保護という形で短期間、里子を受け入れた方や、乳幼児の頃から里子が独立するまで長期間受け入れた方まで、里親としての経験はさまざま。

しかし皆さん一人一人から、こどもをあたたかく迎える愛情と、試行錯誤を重ねながらこどもと向き合う真剣な気持ちが伝わってきました。

たくさんの日常を積み重ねて

別れのつらさを乗り越えて

養育里親にとって、里子との別れはつきもの。「里親を始めて最初の頃は里子がいなくなった後、心に穴が開いたような気持になった」という方も。しかし、子どもとの別れのつらさも、愛情をもって過ごした時間があるからこそ。「その時間が子どもの中にあたたかい記憶として残ってくれればいい」と、里子の成長や幸せを願う気持ちを語ってくれました。

子どもの居場所の一つとして

「僕が暮らす所の一番はお父さんの所、二番は(長く生活した)児童養護施設、三番は○○さん(里親)の家」という子どもの言葉に、いい意味で肩の力が抜けたという里親さんは、「里親は子どもの居場所の一つであればいい」と言います。子どもの居場所は、保育園や学校、児童クラブなどたくさんあって、さまざまな人が子どもに関わり、その成長を支えています。里親も子どもが育つあたたかい場所の一つであることが、広く理解され、受け入れられる世の中になっていくことを願います。

手厚いサポートを実感

里親になって「児童相談所や支援機関などのサポートがとても手厚いことに驚いた」という方も。

児童相談所への相談や児童養護施設での研修を経て里親登録をし、児童相談所と調整しながら子どもの受け入れに至るので、気軽に相談できる関係を自然と築けるそうです。保育園入学や学校入学などの節目では、里親とさまざまな支援機関の職員が集まり、ミーティングを開くことも。多くの人が、里親と一緒に子どもの成長を支えています。

(ちば県民だより 令和2年 10月号より抜粋)

A.里親登録については、認定基準に沿って可否が判断されます。そのため、単身、共働き、LGBT等であっても、認定基準を満たしていれば里親になることができます。

A.貯金の額は要件にありません。最低限自力による生計維持ができていれば認定要件に合います。生活保護世帯や非課税世帯(市町村県民税が課税されていない世帯)は自力による生計ができていないため、里親認定の要件にあたりません。(親族里親は除く)

A.里親になるためには、都道府県に置かれている社会福祉審議会へ知事が諮問をして、答申を受けなければなりません。審議会の中で、里親として適格かどうか審議されます。里親が出席する必要はなく、管轄の児童相談所職員が対応します。